- 政府及部委网站

- 市级自然资源部门网站

- 直属单位网站

- 其他相关网站

我要收藏

公共资源调用站点

文章分享

我要收藏

公共资源调用站点

文章分享

编者按:近日,广西壮族自治区自然资源厅印发《2025年广西国土空间生态修复典型案例集》,推出贵港市覃塘区覃塘街道姚山村等2个村全域土地综合整治试点项目、钦州市孔雀湾海洋生态保护修复项目等9个案例,集中展示广西生态修复治理在制度建设、技术运用、生态产品价值实现、生态补偿、自然恢复实践等方面的创新亮点和典型经验。广西自然资源融媒体中心继续推出案例具体内容,充分发挥典型案例的示范引领作用。本期推出的是第八个案例:《守护漓江宝地 重现塔山清影——桂林小东江穿山段生态修复提升工程项目》,敬请关注。

(一)案例背景

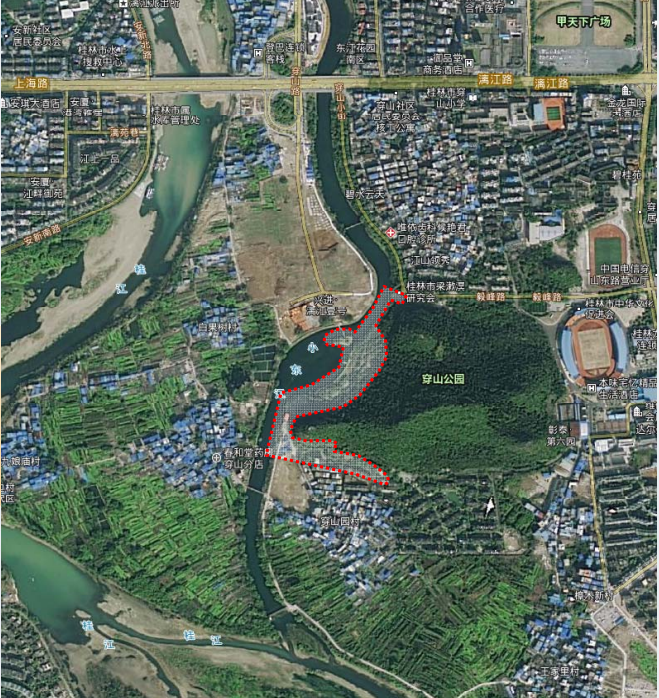

桂林小东江穿山段生态修复提升工程项目位于桂林市穿山公园内,地处漓江重要汊河小东江穿山段,处于典型的喀斯特地貌生态敏感带,生态系统脆弱。桂林小东江穿山段生态修复提升工程作为漓江流域系统治理的重要子项目之一,聚焦生态系统保护修复,通过实施河道岸线生态修复、植被群落重建、雨污分流改造、生态步道与景观提升等综合措施,系统性解决了河道淤积、植被退化、水体污染等问题,显著改善了区域生态环境,成功重现了“水清、岸绿、河畅、景美”的生态画卷与桂林老八景“塔山清影”的历史胜景,生动诠释了生态惠民、生态利民、生态为民的价值追求。

桂林小东江穿山段生态修复提升工程项目区位图

(二)主要做法

一是坚持系统理念,统筹生态修复空间格局。紧密对接山水林田湖草沙一体化保护和修复项目要求,将提升生态系统服务功能作为核心目标。系统梳理水生态、水环境、水安全、水景观问题,科学规划,统筹推进生态基础设施修复与滨水空间品质提升。将解决突出生态问题与满足市民休闲游憩需求有机结合,为生态修复成效奠定基础。

河道岸线生态修复前

二是实施近自然驳岸修复,重塑韧性河岸体系。针对岸线塌陷与河道淤积问题,遵循乡土性、生态性、安全性原则,摒弃硬质化工程措施,采用近自然修复理念。具体措施包括:利用水下驳岸与岸上叠石相结合的形式,基础结构采用钢丝网片外包干砌石,岸坡使用加筋格宾网笼防护以增强抗冲刷能力、稳定岸线;注重保障水体与边坡地下水自然交换,为水生动植物营造适宜栖息环境。

河道岸线生态修复后

三是精准配置植物群落,重建生态栖息空间。针对植被退化与水土流失问题,按照“四季有花、四季见绿”的要求,选用水杉、乌桕、花叶芦竹、蓝花鼠尾草等乡土优势物种。在驳岸顶坡面种植草皮及具有污染物吸收能力的水生植物;在河岸缓冲带及山体区域,构建乔灌草多层次、多色彩的近自然植物群落,重点提升生物多样性和水土保持功能,形成稳定的植被覆盖体系。

四是完善雨污分流系统,根治入河污染源头。针对雨污错位导致的水体污染问题,实施区域排水系统升级工程,新建污水管、雨水管,彻底解决污水直排问题,消除入河污染隐患;建设生态步道,串联滨水景观节点,提升可达性与连通性。

五是创新社会治理格局,构建共建共管共享机制。通过建立“共建共管共享”机制,引导社区居民深度参与项目维护,组织志愿者定期巡江打捞垃圾,社区志愿者参与绿地认养和游客引导,增强居民归属感与保护意识。建立“河长+检察长”协作机制,借助智慧监管系统实现全流域实时监控。将生态修复知识融入中小学校研学活动,通过科普标识牌等设施提升公众环保意识,形成“政府主导、居民参与”的多元治理模式,让生态保护理念和修复成果惠及各方。

(三)主要成效

一是生态状况明显改善。项目修复河道岸线1.54千米,增强堤岸抗洪能力,减少水土流失与河道淤积;恢复植被6.15公顷,种植乔木789株、灌木402株,恢复乔灌草复层植物群落6.15公顷和水生植物群落0.3公顷,丰富滨水植物群落的生物多样性,提升自然生态系统稳定性;水生与陆生植被的恢复改善区域微气候环境,有效缓解城市热岛效应,增加区域湿度,优化城市微气候。

生态修复后的桂林小东江穿山段航拍。任绍威 摄

二是多重社会效益彰显。项目将受损河道转化为集游览、休闲、科普于一体的生态旅游廊道,实现了防洪能力提升、水质改善、生物多样性恢复、旅游业态升级、社区共治等多重目标,彰显了项目的社会效益。

桂林老八景“塔山清影”重现美景。周复宏 摄

三是释放旅游经济活力。东江穿山段作为桂林历史文化的重要节点,通过生态修复与文化植入焕发新生,成功重现了桂林老八景“塔山清影”景观,成为桂林“城景共生”的鲜活注解。同时,吸引了大量游客,带动了周边餐饮、住宿、交通等消费增长,助力桂林“世界级旅游城市”形象提升,进一步增强文旅产业竞争力。项目通过“生态修复-文旅融合-社区参与”的路径,不仅改善了生态环境,还通过公共空间拓展、社区经济激活、文化传承和社会治理创新,服务于当地居民和游客,为桂林世界级旅游城市建设和可持续发展提供了可复制的经验。

(以上除署名外,由漓江山水工程工作专班供图。)

编辑:谢贵红 审核:范雁阳 黄尚宁

文件下载:

关联文件: